Un volumen recoge el recorrido feminista y activista contra el racismo de la poeta y ensayista estadounidense, fallecida en 2021. ‘Babelia’ adelanta un capítulo del libro que sale hoy a la venta.

En la comunidad negra del sur en la que crecí, “contestar” o “ser respondona” significaba hablar de igual a igual a una figura de autoridad. Significaba atreverse a estar en desacuerdo y, a veces, sencillamente osar tener una opinión. En la “vieja escuela” se suponía que a los niños se les veía, pero no se les oía. Mis bisabuelos, abuelos y padres eran de la vieja escuela. Si eras un niño, hacerte oír era invitar al castigo, al tortazo, al bofetón que te pillaba desprevenido o a la quemazón de los varazos en los brazos y en las piernas.

Hablar cuando no te dirigían la palabra era un acto de verdadero valor, un acto arriesgado y atrevido. Y, sin embargo, era muy difícil no hablar en estancias caldeadas donde las discusiones encendidas comenzaban ya al alba, con voces femeninas que inundaban el aire dando órdenes, amenazando y atosigando. Los hombres negros eran predicadores extraordinarios y destacaban en el arte de los sermones poéticos en la iglesia, pero en el templo del hogar, donde se instauraban las normas cotidianas sobre cómo vivir y cómo actuar, las que predicaban eran las mujeres negras. Allí, las mujeres negras hablaban con un lenguaje tan rico y tan poético que, para mí, no poder participar era como estar aislada de la vida, era asfixiarme hasta morir.

Es posible que, de haber sido niño, me hubieran alentado a hablar con la esperanza de que llegara a ser pastor en el futuro. Las niñas que hablaban no estaban “llamadas” a nada, nuestro discurso carecía de recompensa legítima

En ese mundo de discurso femenino (con frecuencia, los hombres permanecían en silencio; con frecuencia, estaban ausentes) nació en mi interior el ansia de hablar, de tener voz; y no una voz cualquiera, sino una voz que se pudiera identificar como mía. Para desarrollar mi voz, tenía que hablar, tenía que oírme hablar. Y hablaba. Entraba y salía de las conversaciones y los diálogos de los mayores, respondía a preguntas que no iban dirigidas a mí, formulaba pregunta tras pregunta y pronunciaba discursos. Huelga decir que los castigos por estos actos de habla parecían infinitos. El propósito de los mismos era silenciarme, silenciar al niño o, para ser más específica, a la niña. Es posible que, de haber sido niño, me hubieran alentado a hablar con la esperanza de que llegara a ser pastor en el futuro. Las niñas que hablaban no estaban “llamadas” a nada, nuestro discurso carecía de recompensa legítima. El objetivo de los castigos que recibía por “contestar” era anular toda posibilidad de que pudiera crear un discurso propio. Ese discurso tenía que ser reprimido, para dejar espacio al “discurso femenino correcto”.

En los círculos feministas se acostumbra a entender el silencio como el “discurso femenino correcto” sexista, la señal de la sumisión de la mujer a la autoridad patriarcal. Es posible que este énfasis en el silencio de la mujer evoque de manera acertada lo que ha sucedido en los hogares de las mujeres WASP* en Estados Unidos, pero en las comunidades negras (y en las comunidades étnicamente diversas), las mujeres no han permanecido en silencio. Sus voces se oyen. En el caso de las mujeres negras, nuestra lucha no ha consistido en absoluto en emerger del silencio para encontrar una voz, sino en cambiar la naturaleza y la dirección de la misma, en construir una voz que atrape a quien la oiga, una voz que sea escuchada.

Nuestro discurso, “el discurso femenino correcto”, solía ser un soliloquio, hablábamos a la nada, hablábamos a oídos que no nos escuchaban. Era un discurso no atendido. A diferencia de la voz del predicador negro cuyo discurso iba a ser escuchado, la voz de las mujeres negras (dando órdenes, amenazando, quejándose) se podía desatender, como si fuera una especie de música de fondo, audible, pero no reconocida como discurso significativo. El diálogo (el discurso y el reconocimiento compartidos) no tenía lugar entre madres e hijos o entre madres y figuras de autoridad masculinas, sino entre mujeres negras. Aún recuerdo observar fascinada cómo mi madre hablaba con su madre, sus hermanas y sus amigas. La intimidad y la intensidad de su discurso, la satisfacción que obtenían al hablar entre ellas, el placer, la alegría… Fue en este mundo de discurso femenino, de conversaciones ruidosas, de palabras airadas, de mujeres de lengua rápida y afilada, de mujeres de lengua tierna y dulce, de mujeres que tocaban nuestro mundo con sus palabras, en el que hice del discurso mi derecho de nacimiento. El derecho a tener voz propia, autoría, un privilegio al que no estaba dispuesta a renunciar. Fue en este mundo, y por este mundo, en el que desarrollé el sueño de escribir.

Ocultaba lo que escribía bajo la cama, en rellenos de almohada, entre ropa interior descolorida. Cuando mis hermanas los encontraban y los leían, se burlaban y se reían de mí, me ridiculizaban. Me sentía violada, avergonzada, como si mis partes más secretas hubieran quedado al descubierto

Escribir era una manera de capturar el discurso, de aferrarme a él, de mantenerlo cerca de mí. Y, así, fui escribiendo fragmentos de conversaciones, confesándome en diarios baratos que no tardaron en desmontarse de tanto manejarlos, para expresar la intensidad de mi pena, la angustia de mi discurso. Porque siempre decía la palabra equivocada, siempre formulaba la pregunta que no debía. Era incapaz de confinar mi discurso a los rincones y las preocupaciones necesarias de la vida. Ocultaba lo que escribía bajo la cama, en rellenos de almohada, entre ropa interior descolorida. Cuando mis hermanas los encontraban y los leían, se burlaban y se reían de mí, me ridiculizaban. Me sentía violada, avergonzada, como si mis partes más secretas hubieran quedado al descubierto, expuestas y tendidas como si fueran sábanas recién lavadas, colgadas al aire para que todos las vieran. El miedo al descubrimiento, el miedo a que las emociones más profundas y los pensamientos más íntimos sean descalificados como tonterías, ese miedo que sienten tantas chicas jóvenes que escriben diarios que contienen y ocultan el discurso, me parece ahora una de las barreras que las mujeres siempre han tenido (y siguen teniendo) que derribar para no seguir sometidas a ese secreto o ese silencio impuestos.

Seguí hablando y escribiendo a pesar de mi sensación de violación y de vulnerabilidad, pero aprendí a elegir mejor los escondites y a destruir lo escrito cuando encontrar un lugar seguro me resultaba imposible. Nunca me dijeron que tuviera que permanecer en silencio; me enseñaron que hablar era importante, pero me lo enseñaron con un discurso que, en sí mismo, era silencio. Por un lado, me instaban a hablar. Por el otro, era consciente de la traición que suponía un discurso que se oyera demasiado, por lo que mis esfuerzos para hablar y para escribir me sumían en una confusión y una ansiedad profundas. Recitar poemas en la misa del domingo se recompensaba. Escribir un poema (cuando una podía invertir “mejor” el tiempo en barrer, planchar o aprender a cocinar) era un lujo del que se disfrutaba a expensas de los demás. Cuestionar la autoridad o abordar temas que no se consideraban adecuados acarreaba dolor y castigos, como cuando le dije a mi madre que me quería morir antes que ella, porque no podía vivir sin ella; eso era decir tonterías, una locura, el tipo de cosa que te acababa llevando a una institución mental. “Niña, si no dejas de hablar de esa manera y de hacer las locuras que haces, acabarás en el manicomio”, me decían.

La locura, y no solo el maltrato físico, era el castigo por hablar demasiado si eras mujer. Y, sin embargo, incluso cuando el miedo a la locura me atenazaba y se cernía sobre mi escritura como una sombra monstruosa, no podía detener las palabras, que hilvanaban pensamientos, que escribían mi discurso. Y es que esa locura terrible a la que tanto temía (al fin y al cabo, las autoridades insistían a diario en este tema) no me resultaba tan amenazadora como el silencio impuesto, como el discurso reprimido.

Si quería experimentar el discurso desafiante, debía sacrificar la seguridad y la cordura. Y, aunque arriesgué ambas, mi infancia se vio caracterizada por temores y ansiedades de raíces profundas. Hablaba, pero no iba en bicicleta, no jugaba al béisbol y no cogía en brazos al gatito gris. La psicoanalista Alice Miller escribió acerca de los traumas que sufrimos durante la infancia y en Por tu propio bien explica que desconocemos por qué las heridas de la infancia son, para algunas personas, una oportunidad para crecer y para avanzar en lugar de retroceder en el proceso de la autorrealización. Ciertamente, cuando reflexiono sobre las dificultades de mi infancia, sobre los numerosos castigos que recibí, puedo ver que resistir me enseñó a prestar atención a cultivar el espíritu, a ser dura y a protegerlo con valor de las fuerzas que amenazaban con romperlo.

Con frecuencia, mientras me castigaban, mis padres hablaban de la necesidad de quebrar mi espíritu. Ahora, cuando considero los silencios, las voces que no se escuchan, las voces de personas heridas u oprimidas que no hablan ni escriben, contemplo los actos de persecución, de tortura y de terrorismo que quebrantan el ánimo e imposibilitan la creatividad. Escribo estas palabras para dar testimonio de la primacía de la lucha por resistir en toda situación de dominación (incluso en la vida familiar); dar testimonio de la fuerza y del poder que emergen de la resistencia sostenida y de la convicción profunda de que esas fuerzas pueden ser reparadoras y protegernos de la deshumanización y de la desesperanza.

Estas primeras dificultades, con las que aprendí a mantener mis posiciones y a mantener intacta mi voluntad, me vinieron a la mente con gran claridad cuando publiqué ¿Acaso no soy yo una mujer? y el libro recibió críticas duras y ácidas. Aunque sí había previsto un clima de diálogo crítico, no había esperado recibir una avalancha crítica con intensidad suficiente para aplastar el espíritu, para obligar al silencio. Desde entonces, he oído hablar de mujeres negras, de mujeres de color, que escriben y publican, y que tienen crisis nerviosas (incluso cuando su obra tiene éxito) y sienten que enloquecen porque no soportan la dureza de las respuestas de familiares, de amigos o de críticos desconocidos, o que acaban silenciándose a sí mismas y dejan de escribir. Es innegable que la ausencia de una respuesta crítica humana ejerce un impacto tremendo sobre los escritores de cualquier grupo colonizado u oprimido que se esfuerzan en hablar. Para nosotros, hablar de verdad no es solo una expresión de poder creativo; es un acto de resistencia, un gesto político que desafía a la política de dominación que nos querría sin nombre y sin voz. Como tal, es un acto valiente y, como tal, representa una amenaza. Para los que ostentan un poder opresivo, es imperativo que todo lo que resulta amenazador sea eliminado, aniquilado, silenciado.

El contexto de silencio es diverso y multidimensional. Lo más evidente es el amplio abanico de maneras en que el racismo, el sexismo y la explotación de clase actúan para reprimir y silenciar.

Recientemente, los esfuerzos de las escritoras negras para llamar la atención sobre nuestra obra han servido para destacar tanto nuestra presencia como nuestra ausencia. Cuando recorro librerías de mujeres, no me sorprendo por el rápido crecimiento del corpus de obras feministas escritas por mujeres negras, sino por la escasez de material publicado disponible. Las que escribimos y publicamos seguimos siendo muy pocas. El contexto de silencio es diverso y multidimensional. Lo más evidente es el amplio abanico de maneras en que el racismo, el sexismo y la explotación de clase actúan para reprimir y silenciar. Por el contrario, resultan menos obvias las luchas internas, los esfuerzos para hacer acopio de la seguridad necesaria para escribir, reescribir y desarrollar plenamente el arte y la habilidad… y hasta qué punto fracasan estos esfuerzos.

Aunque desde pequeña he querido que escribir fuera mi profesión, me ha costado mucho reivindicarme como “escritora”, reivindicar la escritura como parte de lo que identifica y modela mi realidad cotidiana. Incluso después de haber publicado varios libros, seguía hablando de querer ser escritora, como si esas obras no existieran. Y aunque me decían “eres escritora”, todavía no estaba preparada para afirmar con convencimiento esa verdad. Parte de mí misma seguía cautiva de las fuerzas dominantes de la historia, de la vida familiar que había trazado un mapa de silencio, de discurso correcto. Aún no había dejado ir por completo el miedo a decir algo equivocado, a ser castigada. En algún lugar de mi mente, creía que podría evitar tanto la responsabilidad como el castigo si no me declaraba escritora.

Uno de los múltiples motivos que me llevaron a adoptar el pseudónimo de bell hooks, el nombre de mi bisabuela materna, Bell Blair Hooks (madre de mi abuela Sarah Oldham; abuela de mi madre, Rosa Bell Oldham), fue el de construir una identidad como escritora que desafiara y contuviera todos los impulsos que me alejaban del discurso y me dirigían al silencio.

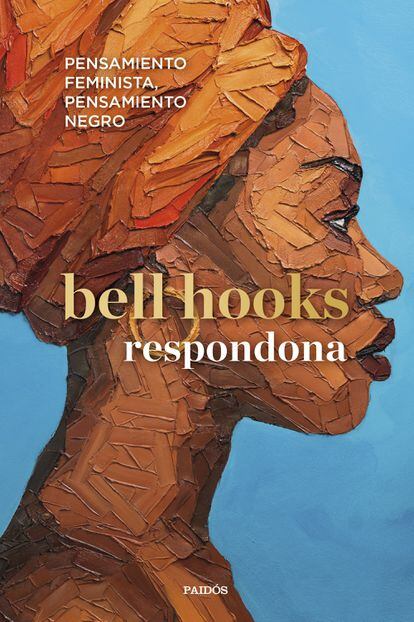

Respondona

Autor: bell hooks.

Traducción: Montserrat Asensio Fernández.

Editorial: Paidós, 2022. A la venta desde hoy

Formato: tapa blanda (304 páginas, 19,90 euros) y e-book (9,99 euros).

Esta nota fue realizada por EL PAÍS.

Aquí puedes leer la original: https://elpais.com/babelia/2022-03-31/respondona-el-acto-de-valor-de-bell-hooks.html